En 1992, bajo el liderazgo del ministro de Planeamiento Samuel Doria Medina y con el respaldo total del presidente Jaime Paz Zamora, Bolivia inició una de las transformaciones económicas más profundas de su historia reciente. A través de un decreto gubernamental y la sanción de la Ley de Privatización, se autorizó la enajenación masiva de empresas estatales, incluyendo aquellas fuera de los centros urbanos, con el objetivo de “reducir el tamaño del Estado”, una política que Doria Medina describía con la alegoría el método bonsái, que aprendió de un profesor en Harvard. ¿Qué significa esto?: Recortar los recursos hasta que las empresas públicas quedaran diminutas, inoperantes y listas para privatizar. Esta visión, fuertemente inspirada por el consenso internacional y la presión de organismos como el Banco Mundial, buscaba convertir los activos nacionales en un escaparate global para potenciales inversionistas.

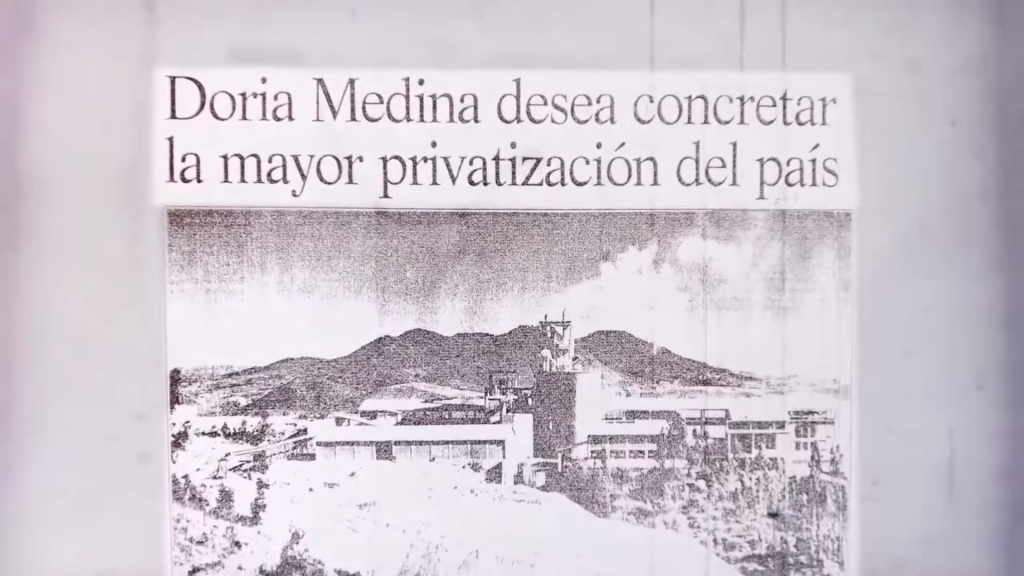

El alcance de la privatización fue tal que abarcó sectores clave en todo el país: fábricas de cemento, aerolíneas regionales, industrias lácteas y servicios básicos como el agua en Cochabamba, muchas veces vendidas a precios bastante inferiores al valor invertido por el Estado. Ejemplo de esto fue la hilandería de Santa Cruz, valorada en $70 millones y transferida en apenas $4 millones. El proceso afectó especialmente a las regiones rurales, donde el cierre de empresas impulsó una fuerte migración del campo a las ciudades, generando profundos cambios sociales y económicos. Paralelamente, la promesa oficial, incluso expresada en foros internacionales como el Club de París, era que en pocos años no quedaría una sola empresa estatal operando en Bolivia.

El impacto social fue inmediato: mientras algunas voces defendían la supuesta modernización, diversas comunidades se movilizaron en protesta ante la venta de activos fundamentales como las plantas de leche PIL. La presión social logró frenar temporalmente algunas transacciones, aunque gobiernos posteriores terminaron consolidando la privatización. El saldo de este proceso fue la venta o cierre de al menos 45 empresas públicas, cambiando radicalmente el panorama productivo boliviano y dejando un legado de debate sobre los costos y beneficios de reducir al Estado a su mínima expresión